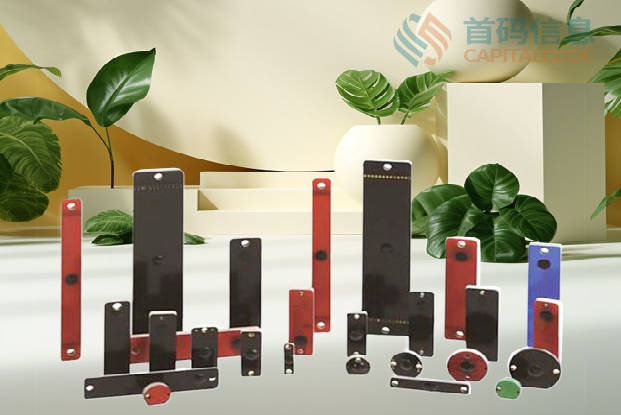

近日一场大风引起了人们对古树木保护的关注,在生态保护与文化传承的交汇领域,古树名木作为“自然与人文的双重遗产”,其保护工作一直面临技术手段落后、管理效率低下等挑战。随着物联网技术的快速发展,RFID(射频识别)标签的应用为古树名木保护管理带来了突破性变革,本文由首码信息给您剖析在RFID标签加持下通过构建智能化、精准化的管理体系,为这一古老资源注入了现代科技活力。

资源普查与信息管理的智能化跃升

传统古树名木资源普查依赖人工登记,存在数据更新滞后、信息易错等问题。RFID标签的应用实现了普查模式的根本性转变。通过为每株古树植入微型电子标签,配合便携式读写设备,养护人员可快速完成树木位置、生长状态等基础信息的采集,并实时上传至云端数据库。这种非接触式数据采集方式不仅提升了工作效率,还通过统一编码与标准化数据格式,构建了可追溯的电子档案体系。例如,某市园林部门通过RFID技术,将辖区内古树名木的普查周期从半年缩短至一个月,数据准确率提升至98%以上,为后续保护工作奠定了坚实基础。

动态监测与风险预警的精准化实现

古树名木的健康状况受环境变化影响显著,传统巡检模式难以实现全天候监测。RFID技术与物联网传感器的融合,构建了多维度监测网络。在树木中嵌入的RFID标签可搭载温湿度、倾斜度等传感器,实时传输环境参数与树体状态数据。当监测数据超出预设阈值时,系统自动触发预警机制,向管理人员推送异常信息。例如,在干旱季节,通过土壤湿度传感器与RFID标签的联动,可精准识别缺水树木,指导养护人员及时补水;在强风天气中,倾斜度传感器可预警树体倒伏风险,避免安全事故。这种动态监测体系显著提升了风险应对能力,为古树名木提供了“24小时健康管家”。

个性化养护与生命周期管理的科学化推进

古树名木保护需遵循“一树一策”原则,而RFID技术为个性化管理提供了数据支撑。系统通过长期积累的巡检数据,可分析树木生长趋势,预测潜在风险。例如,对树体裂缝、根系受损等情况,系统可结合历史数据生成养护建议,指导养护人员精准施策。在树木修复场景中,RFID标签可记录树洞修补、防腐处理等操作记录,形成可追溯的养护档案。这种全生命周期管理模式,不仅延长了古树寿命,还通过数据积累优化了保护策略。例如,某景区通过RFID技术,为百年古树制定了专属养护方案,使树体健康状况得到显著改善。

公众参与与文化传承的数字化赋能

古树名木保护不仅是生态工程,更是文化传承。RFID技术通过与二维码、AR等技术的结合,构建了公众参与的新模式。游客扫描树木上的电子标签,即可获取历史典故、养护知识等多媒体信息,增强了保护意识。在某古树名木档案管理云平台中,每株古树均配有专属数字档案,公众可通过移动端查看其“成长轨迹”。此外,RFID技术还可应用于古树认养、捐赠等公益活动,通过电子证书记录社会力量参与情况,形成全民共护的良好氛围。例如,某城市通过RFID技术,将古树保护与市民公益活动相结合,激发了公众的参与热情。