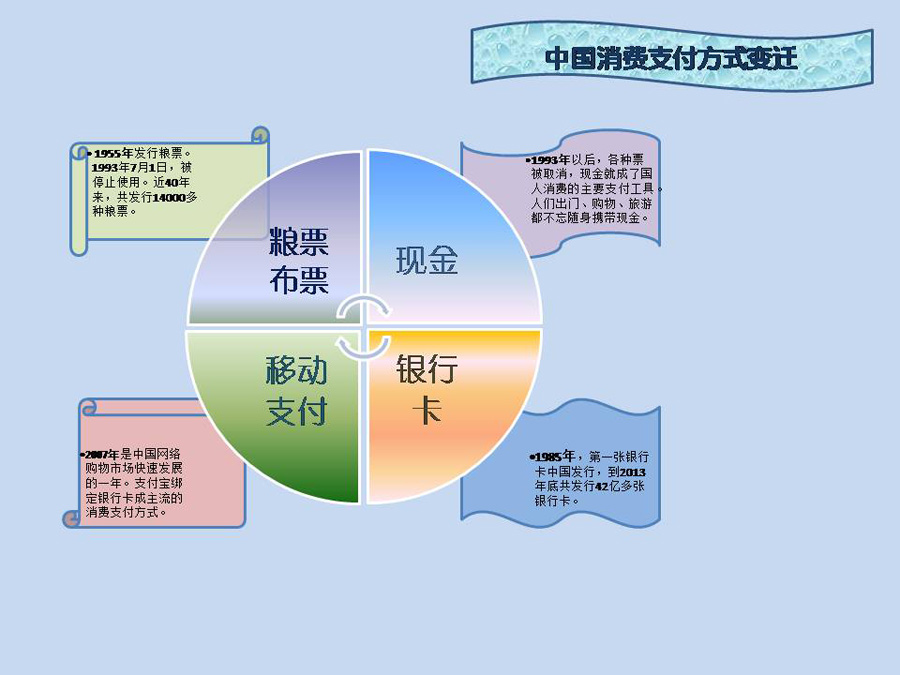

随着3G、4G网络的发展,智能手机的普及,支付宝等各种“宝”以简单、安全、便捷的“优秀品质”颠覆着中国传统的消费支付方式,引爆支付领域大变革。票证(粮票、布票等)交易、现金交易、刷卡消费再到越来越多的网上银行、手机支付、移动商务……,中国的消费支付方式变得越来越便捷、越来越智能。不带钱包轻触手机屏幕就能实现购物的移动支付更是受到年轻消费者的青睐。

计划经济时代, 物资匮乏,中国需要发行粮票、布票等各种票证来限制消费,保证全民供应。粮票布票等在当时是最重要的支付工具,有“第二货币”之称。从1955年发行最早的全国粮票至1993年终止流通,近40年来,新中国共发行14000多种全国粮票(先后印制共计9套)、地方粮票和军用粮票。

在国人生活中发挥过重要作用的粮票布票着实让民众疯狂过一阵子。“钱不好使,有票才能买东西”是当时真实的生活写照。作为“稀有物品”的各种票证在相当程度上就是钱,甚至比钱还重要。“没钱有票能活,有钱没票却不好活”是当时很多人的感受。没钱时还能卖了布票粮票换点钱。有钱而缺布票粮票时,要想托人买粮票和布票却很不容易。

在当时那个年代,民众出差、探亲、大学生去外地上学,都要带上一沓子用地方粮票换的全国粮票才能出门。全国粮票就是全国通用的粮票,在全国各地都可以用此票来买粮食等物品。

改革开放后,随着经济快速发展,物资短缺现象逐渐消除,粮票等各种票证也就完成了历史使命。布票的使命结束的早,1954年发行,1984年就被停止使用。粮票到1993年7月1日才被终止流通。这些让我们真切感受到时代变迁的票证就从流通领域到了收藏领域,变成了有特殊意义的收藏品。据说印有毛主席语录的收藏票价格更高。承载着新中国强国梦探索与艰难实践的票证也记录着中国由贫穷到强盛、人民由动荡到安居的历史巨变。

90年代以后,各种票证渐渐退出历史舞台,现金成为国人主要支付工具。人们出门、购物、旅游都不忘随身携带现金。那时候人民币面额最大的是10元纸币,1988年才出现100元面额的纸币。人们乐于在现金交易中靠消费找零互验真伪,也乐意靠一手交钱一手交货寻求踏实放心。

那时,让人“零容忍”的是假币“横行”。在验钞机还是稀有货时,上至白领,下至商贩,各阶层的人都有一套辨认假币的方法。有现金交易时,人们都习惯地抖抖钱、听听声、用手来回捻搓百元大钞正面右侧防伪痕迹,将百元大钞放在日光下寻找毛主席的暗影是大家都会的一种辨别真伪钞的方法。后来,假币造得越来越真,为防止收到假币,有的老人会怀揣小型验钞机出门买东西。

大额现金交易的不安全性和不方便性为现金到银行卡的支付过渡提供了契机。“一卡在手,行遍天下”是当时银行打出的最响亮的广告语。从简单的ATM存取款、商户刷卡消费,到手机支付、网络支付,银行卡引领支付方式大变革。

从1985年第一张银行卡在中国正式发行,到2013年底42亿多张银行卡塞满国人钱包。短短28年时间,中国就快速进入“银行卡时代”。据统计,到2013年末,全国每人平均拥有3.11张银行卡。刷卡消费成时代主流。只要拿着银行卡,商家能提供一台POS机就可实现刷卡消费。截至2013年底,银行卡消费129.71亿笔,涉及金额31.83万亿元。

当刷卡服务方兴未艾之时,迅速成社会主流消费方式的网上购物又推动支付方式从刷卡消费向到网上支付、手机支付过渡。喜欢低价、货比三家的年轻人成了网购的“主力军”。只需注册支付宝并关联相关银行卡,便可足不出户在互联网上买到所需物品,这也让更多的人喜欢上网购生活。网购族经常因疯狂网购而变“月光族”甚至“负债族”。

一项调查指出,2013年,支付宝用户人均网购花费1.86万元。中国消费者网购支出达1.3万亿元,2015年可达3.3万亿元。商务部官员曾表示,中国网购总额有望在2014年超过美国。机构预计,2013年-2020年中国网购销售额将达28万亿元。

为确保网购顺畅、保障网络交易安全,国家工商总局在今年2月上旬公布了《网络交易管理办法》,要求个人网上开店要实名,并提供联系方式。同时规定,消费者有权自收到商品之日起7日内无理由退货。

支付宝等移动支付的出现让消费支付更加顺畅,不受时空限制,随时随地都可实现购物结算。移动支付就是将应用程序下载到手机上,绑定银行卡后,就可实现购物支付。

2012年12月31日,北京,一块准备申请世界吉尼斯纪录的6米乘6米的巨型二维码蛋糕制作完成,揭开了迎接新年的序幕。人们见到如此巨大的二维码蛋糕,纷纷拿出手机来拍照。

2013年在爆发式增长的移动支付中,最时尚、最便捷的支付方式当属扫二维码支付系统了,只要扫扫二维码,瞬间完成收款和付款,省去了刷卡签字的麻烦。

2014年春节,微信抢红包又让微信支付用户“乐”了一把。微信红包,少到几分钱,多到几十块钱甚至上百,收到红包后想要提现,就必须绑定银行卡,这样一来,绑定微信支付的用户数瞬间大增。微信搭建的抢红包平台,不费一枪一弹,却让全国微信用户为之“疯狂”。“抢红包”成了口号,“晒红包”成了乐趣。